日本一甘い、種あり黒ぶどう栽培を目指して。青森奥津軽のスチューベン農家5つの挑戦

こんにちは、わかな農園の須藤です。

私が栽培するぶどうには、5つのマイルールを決めて取り組んでいます。

日本一甘い種あり黒ぶどうを作るための、わかな農園の5つの取り組み

1:除草剤は使用しない。

わかな農園ではハウス栽培ではなく、できるだけ自然に近い環境でぶどうを育てています。

除草剤を使うと木の周りや棚の下の草が枯れて土が茶色くむき出しとなりますが、そんな場所は見当たりませんね。

むしろ木の周りや棚の下は草が茂っています。

「草生栽培(そうせいさいばい)」という栽培方法を取り入れています。

除草剤を使えば管理は楽ですが、土を傷めてしまい木や果実へも悪影響を与えてしまいます。

この草刈機を運転してぶどう棚の下を通り(写真左から右へ、Uターンして右から左へ、写真奥まで繰り返します)草刈りしていくことは非常に労力を使います。

美味しいぶどう、安全な農産物を育てるために必要な時間や労力、手間は惜しみません。

草生栽培(そうせいさいばい)とは

「作物以外の草を生やして栽培する農法」のこと。

果樹園では刈り取った下草を敷き草にし、それが土壌生物によって分解され肥料となって果樹を育てます。

また、雑草の根が土を耕してくれます。夏場の土の乾燥を防いでくれます。

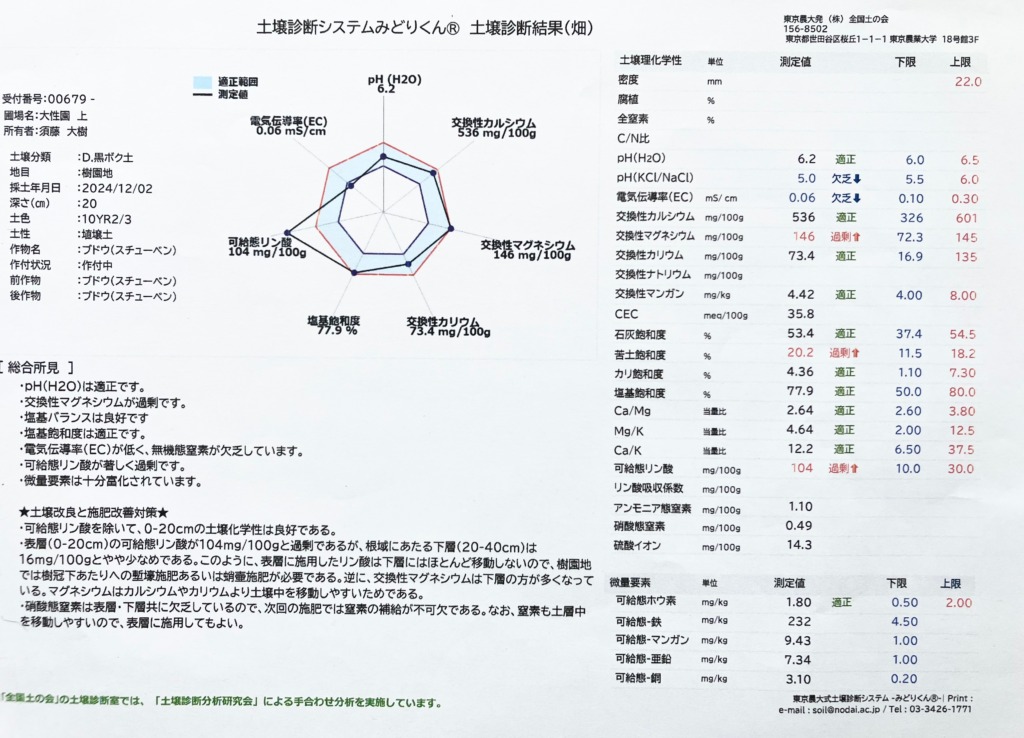

2:土壌診断に基づいた施肥、資材の利用。

よい土づくりの第一歩は土の状態をよく知ること。

大学関係団体に土の分析を行っていただき、そのデータを基に土づくりをしていきます。

有機肥料をベースに足りない成分は化学肥料で補い、理想的な土全体のバランスを図ります。

その他にも、葉面散布剤で土中の微量成分の補給を補給し、好気性微生物の力を借りて土を改良しています。

3:完熟有機肥料を主体に土づくりしています。

単刀直入ですが「化学肥料=悪」というイメージをお持ちの方がおられるかと思います。私も農業を始める前までは漠然とそう思いこんでいました。

また、有機栽培がもてはやされていますが、未完熟の有機肥料はむしろ有害です。

しかし就農して色々と学んでいくうちに、有機肥料・化学肥料とも長所と短所はあることがわかりました。

有機肥料の成分も化学肥料の成分も植物に吸収されて体内で反応する時は、単に一成分ということ。

人間が天然由来のサプリで栄養補給、病院のお薬で補うことと一緒です。その成分が天然由来だろうと人工的な化学物質であろうと健康を保ち、反対に使用方法を誤ると健康を損ねるのに似ています。

他にも、野菜のエグ味・苦さは、虫に食べられることを防ぐための天然の農薬と言われています。では毒キノコはどう考えますか?

自然由来の成分か化学合成の成分かという違いは、植物の体内では一つの化学反応にすぎません。

しかしながら食べるものですから、あなたに安心・安全・そして美味しい農産物をお届けしたいと考え、取り組んで参ります。

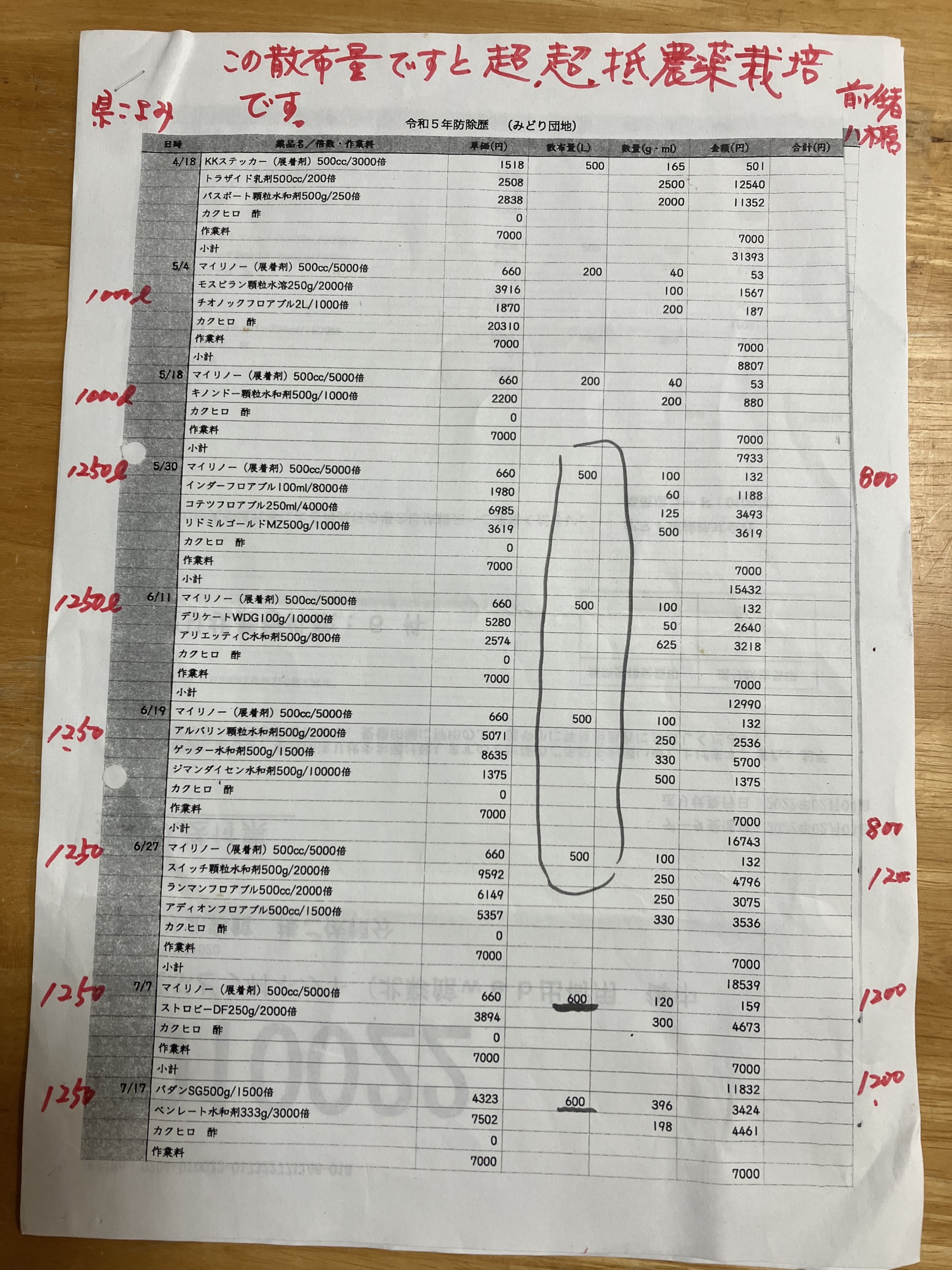

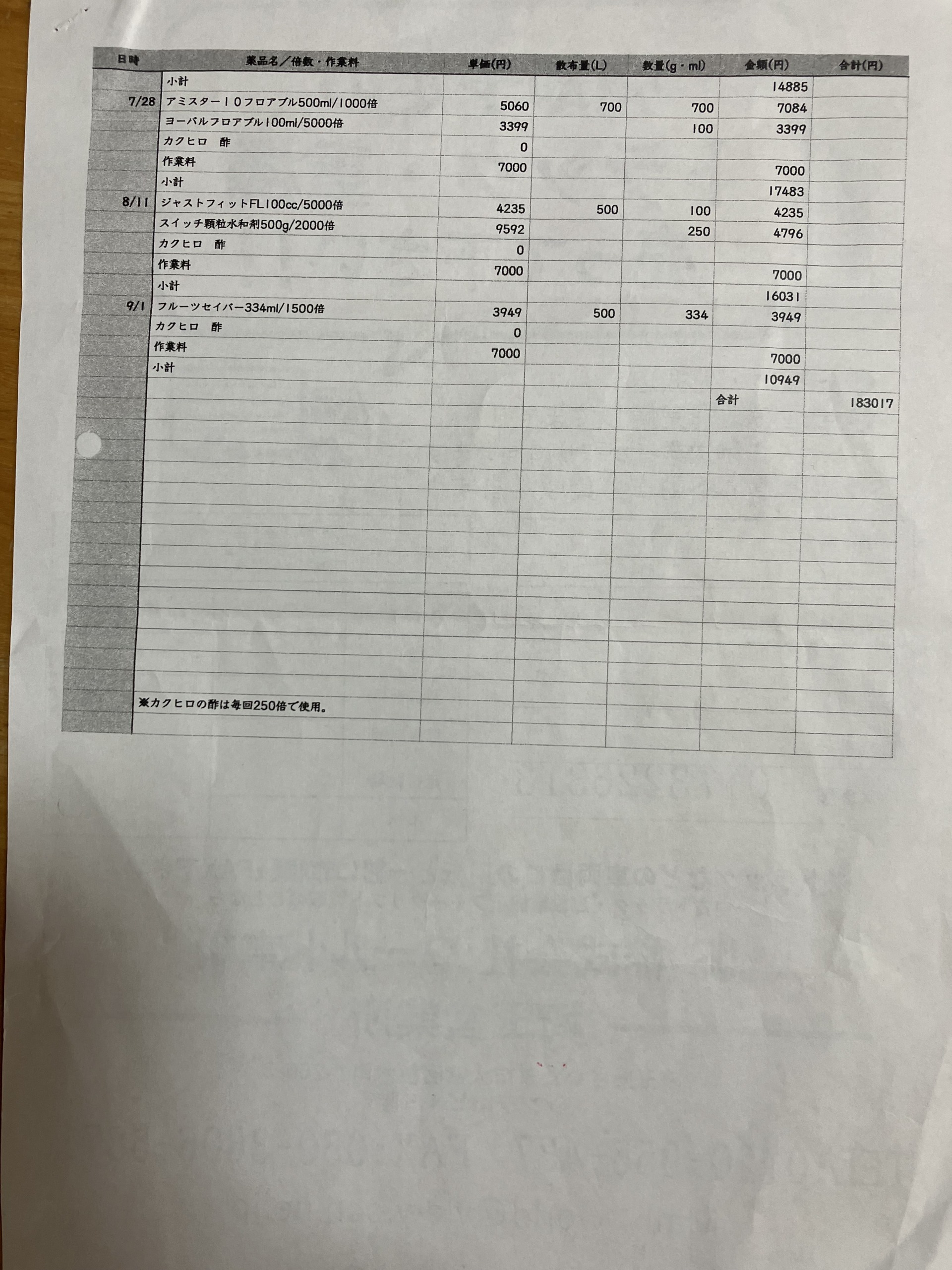

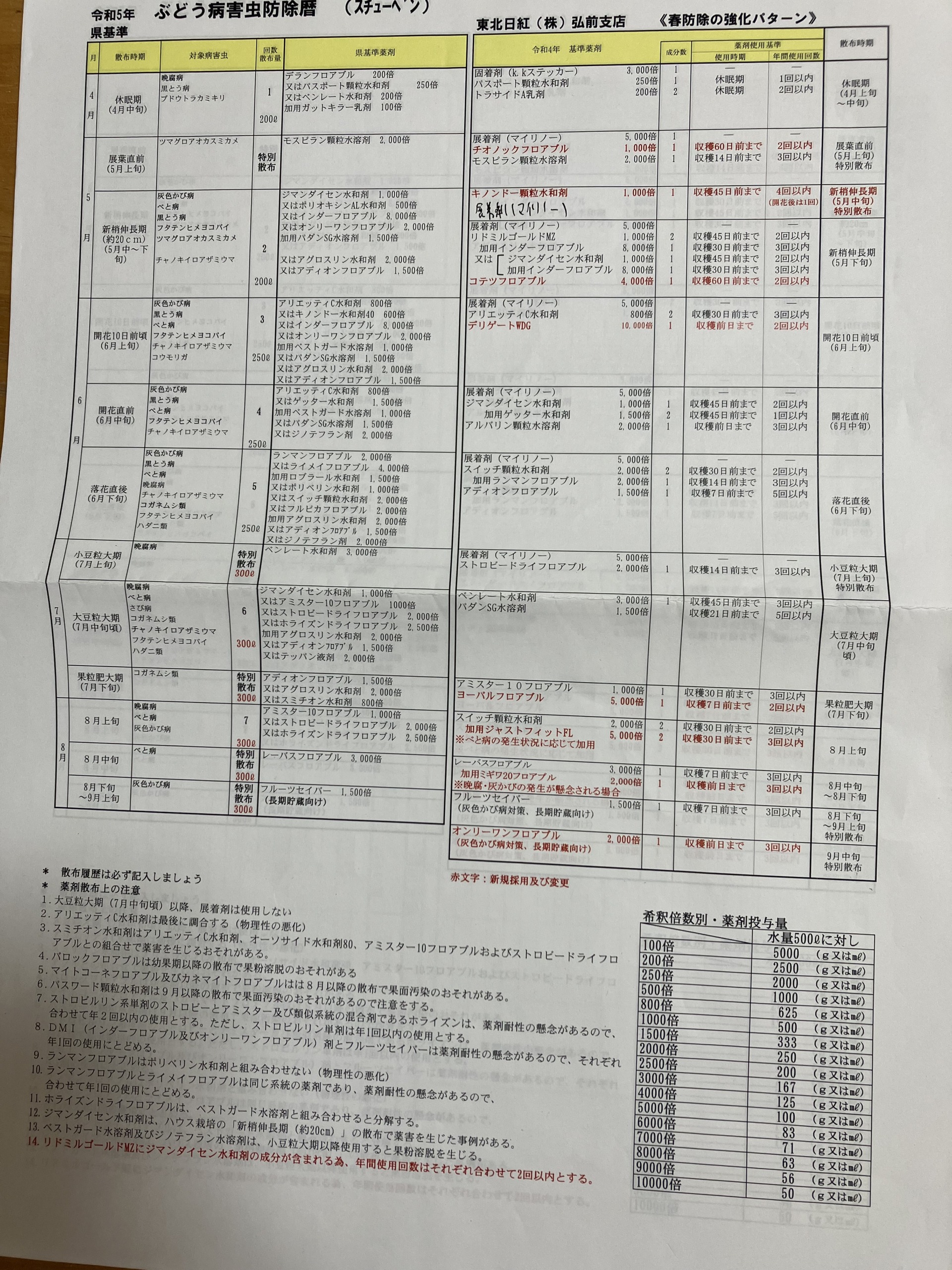

4:適正な農薬使用

青森県の防除歴に基づいた農薬販売会社のカレンダー(右写真)に従って農薬を散布しています。

ぶどう栽培を習った農業法人津軽ぶどう村の社長さんに私の農薬使用量(写真左・中央)を見てもらったところ「超・超低農薬栽培だね」とのことでした。

県の基準の半分以下の農薬使用量でした。

農薬使用を抑えられる理由は、青森の冷涼な気候により病害虫の発生が少ないこと、スプレーヤーという機械の噴射量を調整していることです。

私の仕事は、ぶどうに農薬をかけることではなく、ぶどうに病気を出さずに健康に育てることです。

一方では、農薬をかけずに病気が発生してしまうと、よいぶどうにはなりません。

そのためにも農薬以前の対策が大事で、土づくり、栽培管理などにより、木が健康で葉が丈夫に育つと病気を寄せつけなくなります。

人間が暴飲暴食やストレスなどで病気になりますが、ぶどうの木の健康を考えた栽培を行っていけばよいと考え実践しています。

5:農園主が目の届く範囲での規模拡大と効率化で生産性アップ。

当園の今の課題は、機械に対応した園地へすることです。

新規就農した時に引き継いだ園地は昭和からのものでした。今ほど機械化が進んでおらず、手作業や重労働だった時代です。

例えば、現在は草刈機は3種類使用しています。乗用草刈機(写真上左)、草刈機(写真上中央)、刈り払い機(写真上右)の3つがあります。

広い面積を草刈りするには、どれが一番早くて楽そうでしょうか?

そうです。乗用草刈機です。他の二つは狭い場所の草刈りに使用します。

昔は、ホースを何十メートルものばして歩きながら農薬を散布してました。今ではスプレーヤー(写真下左)で広い面積に楽々農薬を散布できるようになりました。

そもそも最初から機械で作業できる設備にすれば良いということです。

そこで設備の新設工事(写真下中央)をしました。

苗木も植えて3シーズンほどで収穫が始まり、安定するまでには6、7年以降といったところでしょうか。(イメージ:写真下右)

機械化や設備投資により作業を効率化し、浮いた時間・労力を本来必要な作業へ集中していく方向で進めています。

090-5841-8860

090-5841-8860